|

In Deutschland wurden ab der Mitte des 19.

Jahrhunderts die meisten Güter auf der Schiene befördert. Die einzige

Konkurrenz waren Schiffe, aber das Netz der Wasserstraßen sehr

grobmaschig. Was keinen ganzen Güterwagen füllte, wurde von der

Reichsbahn als „Stückgut“ mit anderen Waren zusammen geladen oder als

„Gepäck und Expressgut“ in Personenzügen befördert. Die Reichspost bot

zwar bis etwa 30 kg Briefe und Pakete als Konkurrenz an – aber auch die

erreichten ihr Ziel in speziellen Bahnpostwagen auf der Schiene.

Bis 1930 entstanden in Deutschland 65 riesige,

400 Meter lange Stückgut-Umladehallen. In diesen ent- und beluden viele

Arbeiter mit wenigen einfachen Hilfsmitteln (wie z.B. Sackkarren) die

Güterwagen. Der Umschlag war daher zeitaufwändig und anfällig für

Fehlverladungen, Diebstahl und Beschädigungen. Der Transport dauerte oft

mehrere Tage, weil die Maschinen, Kisten oder Gebinde an mehreren

Bahnhöfen umgeladen wurden.

|

|

Abbildung aus einem Kundenbrief der

Deutschen Bundesbahn von 1967. |

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg automatisierte

die Deutsche Bundesbahn nur wenig. Die immer mehr werdenden

Speditionen nutzten hingegen den stetigen Fortschritt beim LKW-Bau.

Motorisierte Ladehilfen und elektronische Geräte im Fahrerhaus

erleichterten die Überwachung der Ladung und die Kommunikation mit der

Firmenzentrale.

Die Bundesbahn reagierte darauf mit Einschrän-kungen und der

Konzentration auf die Transporte zwischen den großen Städten.

|

|

Ab 1970 verringerte sie die Zahl der

Stückgutbahnhöfe und –umladestellen und arbeitete bei der

Ver-teilung in der Fläche mit örtlichen Speditionen zusammen. Dem

starken Konkurrenzdruck des internatio-nalen LKW-Verkehrs war sie aber

immer weniger gewachsen und beendete 1998 bundesweit den Trans-port

aller „Kleingüter“ auf der Schiene. Eine mengenmäßig sehr kleine

Ausnahme ist das „IC-Kuriergut“.

Der Rückzug von der Beförderung fast aller

Güter, die nicht mindestens einen Güterwagen füllen, schränkt die

Marktchancen der Bahn stark ein: Im Jahr 2001 wurden

bundesweit knapp 250 Millionen LKW-Fahrten durchgeführt, davon

enthielten 66 Millionen Fahrten (26%) eine Ladung unter 10 Tonnen. Auf

der Schiene wurde davon nur noch ein kleiner Bruchteil als

Sammeltransport der Deutschen Post und anderer Speditionen befördert.

Die Tatsache, dass ein 20-Fuß-Container etwas

kleiner als ein 2-achsiger Güterwagen ist, öffnet das Bahn-angebot schon

ein Stück weit für kleinere Frachten: das Gewicht oder Volumen, ab dem

die Bahn als Alternative zum LKW in Betracht kommt, sinkt um etwa 20 %.

Statt zurzeit 5 Tonnen für Wagenladungen kann es sich für einen

20-Fuß-Container schon ab 3 oder 4 Tonnen lohnen, die Fracht per Bahn zu

versenden.

|

|

Zudem besteht die

Möglichkeit, das Bahnangebot „nach unten“ mit „Kleincontainern“

abzurunden. Recht einfach wäre das durch die Erweiterung der

Containerstaffelungen (bislang mit Längen von 40, 30 und 20 Fuß) um

einen „10-Füßer“. Container in diesem etwa 3 Meter langen Format gibt es

bereits, bislang werden sie aber nur selten (z.B. von Möbelspeditionen)

eingesetzt. Auf der Schiene ist dem Autor nur eine Anwendung bekannt,

nämlich der “Touareg-Express“: Dieser Güterzug befördert in

10-Fuß-Containern auf Tragwagen der Gattung „Laas“ Karosserieteile für

den Volkswagen-Geländewagen „Touareg“ aus Österreich in die Slowakei.

Dank der bewährten

„Quick-Tie“-Beschläge kann man zwei

10-Fuß-Container fest miteinander verbin-den und wie einen „20-Füßer“

umladen und stapeln.

|

|

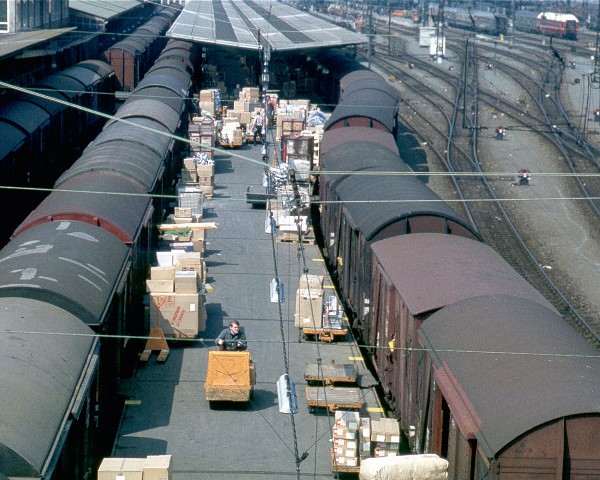

Das Bild vom Würzburger Hauptbahnhof lässt

erahnen, wie personalaufwändig der Stückgutverkehr bei der Bun-desbahn

in den 1970er Jahren noch war. (© A.

Wagner) |

|

Es geht also keine Zeit verloren und die

Leistungsfähigkeit der Terminals wird nicht beeinträchtigt. Mit den

Linienzügen der Bahn als Katalysator ist es durchaus denkbar, dass sich

der 10-Fuß-Container als weiterer Standard etabliert. Das könnte

wiederum zur Renaissance des „klassischen Stückgut verkehrs“ auf der

Schiene beitragen, da die Mindestfracht zur „Abfertigung“ eines

Containers sinkt. Die etwa 50 CEC-Bahnhöfe in Deutschland, zwischen

denen es stündlich schnelle Containerverbindungen geben soll, sind für

eine erste Stückgut-Ausbaustufe prädestiniert: Auch mit den

unvermeidlichen Zeitverlusten für das Umladen auf den LKW, mit dem die

Fracht Versender und Empfänger auf der Straße erreicht, können im

CEC‑Netz mit der Straße konkurrenzfähige Transportzeiten erreicht

werden. Auf lange Sicht ist natürlich eine größere Anzahl

schienenbedienter Stückgutbahnhöfe wünschenswert, um die Vor- und

Nachlaufstrecken auf der Straße zu reduzieren.

Zum Gepäck- und Expressgutverkehr werden im

Rahmen dieses Konzepts keine Aussagen getroffen. Es sei nur erwähnt,

dass die Zahl der Anbieter in diesem Gewichtssegment nach der Freigabe

des Postmonopols stark angestiegen ist. Das hat insbesondere in den

Großstädten zu einer sprunghaften Zunahme des Zustellverkehrs geführt.

Einige Städte versuchen inzwischen mühsam gegenzusteuern, indem sie die

verschiedenen Lieferungen koordinieren und gemeinsam zustellen lassen.

Es stellt sich die Frage, ob die dabei investierten Steuermittel nicht

besser investiert gewesen wären, wenn man sich früher über nachhaltige

Konzepte Gedanken gemacht hätte.

Immerhin kann es künftig

in den „Logistik-Zentren“ an den Rändern der Großstädte passieren, dass

viele kleine Kurier-Transporter ihre Fracht abliefern. Dort wird sie

sortiert, neu verteilt und dann in mehreren großen LKWs auf der Autobahn

in die Nachbarstädte gekarrt. Das wäre doch eigentlich ein klassischer

„Bahn-Sammelverkehr“ für einen CEC- oder CIR-Bahnhof

!

|